Am 18. Februar eröffnete das Picasso-Museum in Paris die Ausstellung „L'art ‚dégénéré‘ : Le procès de l'art moderne sous le nazisme“ („Entartete Kunst“: Der Prozess gegen die moderne Kunst im Nationalsozialismus), die sich mit einer der berüchtigsten kulturellen Säuberungen des 20. Der Begriff „Entartete Kunst“ wurde vom Naziregime geprägt, um modernistische Bewegungen zu verurteilen, die nicht seiner ideologischen Vision entsprachen. Die Ausstellung erinnert an die Münchner Ausstellung von 1937, die die Avantgardekunst lächerlich machen und verbannen wollte, während sie die nationalsozialistische Ästhetik verherrlichte.

Die Ausstellung „Entartete Kunst“ von 1937: Eine politische Waffe

Die Kampagne der Nationalsozialisten gegen die moderne Kunst begann fast unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933. Das Regime versuchte, künstlerische Strömungen zu eliminieren, die nicht mit seiner Ideologie übereinstimmten, und bevorzugte stattdessen Kunst, die arische Heldenfiguren, nationalistische Themen und deutsche Landschaften darstellte. Abstrakte, experimentelle oder von jüdischen oder linken Künstlern geschaffene Werke wurden als „entartet“ bezeichnet und aus den Museen verbannt.

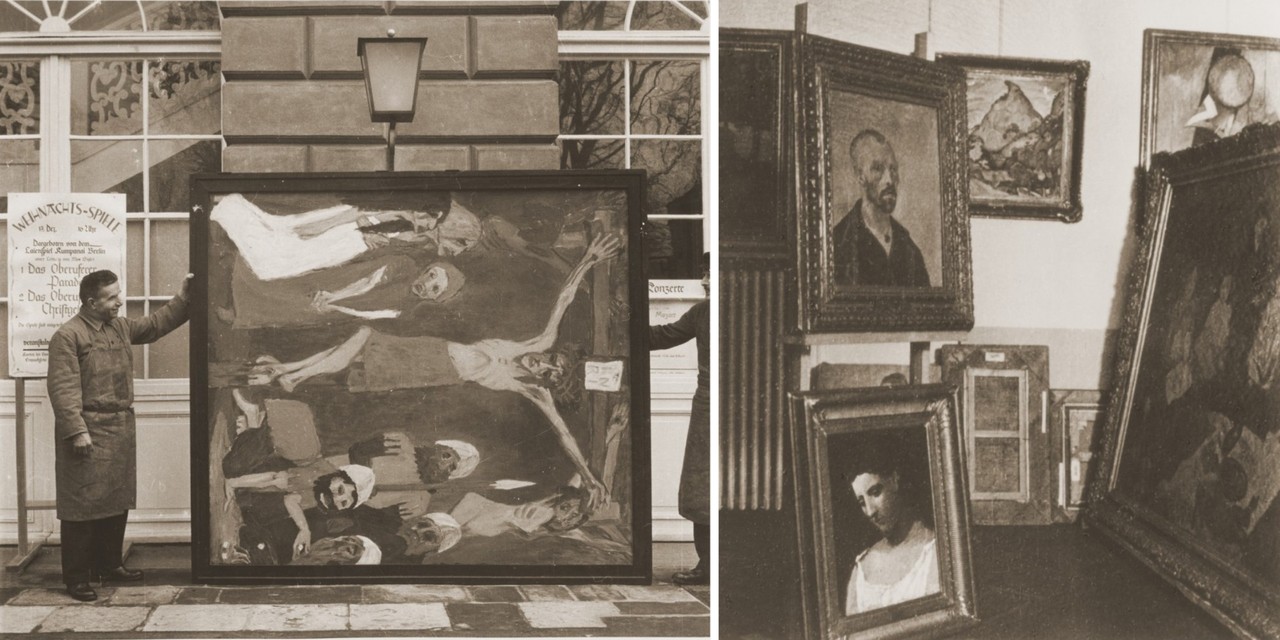

Im Jahr 1937 organisierte das nationalsozialistische Propagandaministerium unter der Leitung von Joseph Goebbels die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München, in der 700 beschlagnahmte Werke in einer bewusst spöttischen Präsentation gezeigt wurden. Künstler wie Pablo Picasso, Marc Chagall, Wassily Kandinsky, George Grosz und Otto Dix waren prominent vertreten, und ihre Werke wurden mit herabsetzenden Bildunterschriften versehen, um die Moderne zu diskreditieren. Parallel dazu wurde die „Große Deutsche Kunstausstellung“ veranstaltet, um den von den Nazis favorisierten, staatlich genehmigten klassischen Kunststil zu fördern.

Trotz ihres propagandistischen Zwecks zog die Ausstellung „Entartete Kunst“ zwischen zwei und drei Millionen Besucher an, was sie zu einer der meistbesuchten Kunstausstellungen ihrer Zeit machte. Was als Akt der Verurteilung gedacht war, wurde unbeabsichtigt zu einem der größten Schaufenster der Avantgardekunst der 1930er Jahre.

Das Schicksal der „Entarteten Kunst“

Die Nazis entfernten systematisch mehr als 16.500 Kunstwerke der Moderne aus den deutschen Museen. Einige wurden zerstört - über 5.000 Werke wurden 1939 in Berlin verbrannt -, andere wurden auf sorgfältig kontrollierten Auktionen ins Ausland verkauft. Diese Verkäufe sollten dem Regime Devisen einbringen, doch viele Sammler weigerten sich, daran teilzunehmen, da sie die Nazis nicht finanziell unterstützen wollten.

Viele Künstler waren von Verfolgung bedroht. Einige, wie Felix Nussbaum, wurden deportiert und in Nazi-Lagern ermordet. Andere, wie Otto Dix und Emil Nolde, erlebten den beruflichen Ruin. Diejenigen, die in Deutschland blieben, zogen sich manchmal aus dem öffentlichen Leben zurück und lebten im so genannten „inneren Exil“.

Ein neuer Blick auf die „Entartete Kunst“ in Paris

Die Ausstellung des Picasso-Museums ist die erste groß angelegte Präsentation dieses Themas in Frankreich seit über drei Jahrzehnten. Sie profitiert von neuen Entdeckungen, darunter Kunstwerke, die von der Familie von Hildebrand Gurlitt, einem der von den Nazis genehmigten Kunsthändler, versteckt wurden, und Stücke, die kürzlich aus zerbombten Lagerstätten geborgen wurden.

Auffallend ist eine Wand, an der alle von den Nazis als „entartet“ eingestuften Künstler aufgelistet sind, wobei diejenigen, die in der Ausstellung vertreten sind, schwarz hervorgehoben sind. Diese visuelle Darstellung verdeutlicht das Ausmaß der kulturellen Unterdrückung. Die Ausstellung untersucht auch die Plünderung und den Verkauf modernistischer Werke und zeigt die Rolle des Kunstmarkts in den wirtschaftlichen Strategien der Nazis auf.